Alfred Lang | University of Bern, Switzerland |  |

Journal Article 1987 |

Gemeinschaft und Vereinsamung im strukturierten Raum: psychologische Architekturkritik am Beispiel Altersheim | 1987.01 |

@DwellTheo @DwellRes @DwellPrax @EcoPersp |

59 / 63KB Last revised 98.11.01 |

Alfred Lang; Kilian Bühlmann & Eric Oberli Schweizerische Zeitschrift für Psychologie 46 (3/4) 277-289. | © 1998 by Alfred Lang |

info@langpapers.org |

Scientific and educational use permitted |

Home || |

Inhalt

Zusammenfassug: Aspekte einer Wohnpsychologie werden

essayartig auf drei Ebenen dargestellt. (a) Eine theoretische Skizze

gibt eine psychologische Antwort auf die Frage, warum wir so bauen

wie wir bauen: das Gebaute und Gestaltete wird als externalisierte

Erkenntnis- und Handlungsstruktur aufgefasst, deren wesentliche

Funktion in der Regulation von Autonomie und Integration von

Individuen und Gruppen gesehen wird. (b) Ausschnitte aus drei Studien

in einem Altersheim zeigen die empirische Fruchtbarkeit dieser

Heuristik. (c) Ein psychologisch fundiertes Verständnis des

Bauens und des Benutzens des Gebauten ist von hoher praktischer

Relevanz.

Abstract: Communality and Lonesomeness in structured space:

a psychological critique of architecture for the elderly. Some

features of a psychology of the dwelling process are presented in the

form of an essay on three levels. (a) On a theoretical level a

psychological answer is given to the question why we build the way we

build: the built and the designed is conceived as an externalized

cognitive and action structure, the essential function of which is

seen in the regulation of autonomy and integration of individuals and

groups. (b) The empirical relevance of this heuristic is demonstrated

with some results of three studies done in a home for the elderly.

(c) A psychologically founded understanding of building and of using

the built is also of high practical relvance.

- 1 Wohnpsychologie

- 1.1 Gebautes als externale Erkenntnis- und Handlungsstruktur

- 1.2 Was leistet das Bauen für das Wohnen der Menschen?

- 1.3 Autonomie und Integration

- 1.3.1 Aktivationskonzept

- 1.3.2 Entwicklungskonzept

- 1.3.3 Interaktionskonzept

- 2 Untersuchungen im Altersheim

- 2.1 Umwelt und Wohnen im Alter

- 2.2 Das Altersheim Aespliz: Zugangsweisen und Befunde

- 2.2.1 Verhaltenskartographie: was tun die Betagten wann und wo und mit wem?

- 2.2.2 Spurensicherung: wie ist der Dialog der Betagten mit ihrer physischen Umwelt?

- 2.2.3 Gespräch- und Möglierungsstudie: wie deuten und definieren die Betagten ihren Umweltbezug?

- 3 Konstruktive Architekturkritik vom Menschen aus

- 3.1 Ein Rundgang mit Ausblicken

- 3.1.1 Die Zimmertür

- 3.1.2 Gruppenraum oder Korridor?

- 3.1.3 Die Wohngruppe oder das Betagten-Management

- 3.1.4 Ess-Saal oder Gemeinschaftsraum?

- Literatur

Dieser Aufsatz soll einen Einblick in unser umweltpsychologisches

Denken und Forschen geben. Die Darstellung ist essayartig und auf

drei Ebenen zu lesen: (a) als eine Skizze der Wohnpsychologie des

Erstautors, (b) als Kurzbericht über die empirische Diplomarbeit

der beiden Mitautoren, (c) als Heuristisches und Praktisches zum

Nutzen der Betroffenen. Der Text ist in Anlehnung an diese Ebenen

gegliedert, greift aber auch vor und zurück. Der Beitrag

plädiert für eine intensivere Integration

ökopsychologischer Erkenntnisse in die Architekturtheorie, in

die Baupraxis und insbesondere in den täglichen Umgang mit dem

Gebauten.

Wohnpsychologie

Wohnpsychologie ist zunächst eine Antwort auf die Frage,

warum die Menschen bauen und was sie in und mit dem Gebauten tun. Es

ist üblich, diese Warum-Frage mit dem Hinweis auf Funktionen des

Gebauten zu erledigen: Schutz vor Witterung und vor Feinden,

Aufbewahrung von Vorräten und Besitz, Erleichterung von

Vitalfunktionen wie Erholung und Aufzucht. Fragt man, warum gerade so

gebaut wird wie gebaut wird, so wird auf klimatische Bedingungen und

verfügbare Baumaterialien und die darauf gründenden

Traditionen verwiesen. Solche Argumentationen mögen partiell

stimmen, verstellen jedoch den Blick auf wesentlichere

Bedingungen.

Aus dem Vergleich menschlichen Bauens mit territorialem Markieren

und instinktgesteuertem Bauen beim Tier wird deutlich, dass es um

miteinander verbundene räumliche und soziale

Strukturierungsprozesse geht. Es ist also angezeigt, das Bauen und

den Umgang mit dem Gebauten zumindest als eine Manifestation der

psychischen und sozialen Organisation des Menschen zu begreifen.

Bauen und Gebautes sind nun wohl seit langem ein zentraler Gegenstand

kulturgeschichtlicher und ethnographischer Verständnisversuche;

eine Kulturpsychologie und -soziologie des Bauens als die

Herausarbeitung ihrer allgemeinen Bedingungsgrundlage gibt es jedoch

nur in Ansätzen (vgl. zB Boesch 1980; Csikszentmihalyi &

Rochberg-Halton 1981; Rapoport 1982; Broadbent et al. 1980).

Ohne auf Einzelheiten der Herleitung und Begründung eingehen

zu können (vgl. Lang 1988 a und c) möchten wir hierzu ein

allgemeines Theorem zur Bedeutung des Gebauten darstellen und hernach

seine Konkretisierung zum Verständnis des Wohnens

skizzieren.

Gebautes als externale Erkenntnis- und

Handlungsstruktur

Als Psychologen verstehen wir unseren Gegenstand, den Menschen,

i.d.R. als ein relativ abgeschlossenes Gebilde, dessen Verhalten und

Erleben im wesentlichen aus ihm selbst erklärt werden soll,

nämlich aus seiner sogenannten Erkenntnisstruktur, das ist das

angeborene und im Lauf der Lebensgeschichte aufgebaute innere

Bedingungs-Insgesamt des Erlebens und Verhaltens. Diese Aussage

trifft gleicherweise zu, ob man Bewusstsein als eine essentielle

Eigenschaft der Erkenntnisstruktur oder als ein Epiphänomen

betrachtet. Handlungsprozesse interessieren fast ausschliesslich als

Resultat solcher psychischer Bedingungen; nur ausnahmsweise, etwa in

der Sozialpsychologie, werden sie ihrerseits zu Bedingungen der

psychischen Organisation (von andern). Der grossangelegte Versuch der

Behavioristen, diese Akzentsetzung auf den Kopf zu stellen und nur

noch Reiz und Reaktion, also Weltereignisse anstatt Psychisches, zu

thematisieren, ist -- obwohl methodisch unverzichtbar -- inhaltlich

gescheitert. Könnte es sein, dass diese beiden Zugangsweisen,

die individuumszentrierte wie die weltzentrierte, den Menschen

verpassen, weil sie übersehen, dass ein Mensch ohne seine Umwelt

gar nicht existenzfähig ist?

Es gibt in der Tat keine guten Gründe für den

üblichen scharfen Schnitt zwischen innen und aussen (Lang 1985).

Wir versuchen deshalb, aus der bestehenden Blockierung der

Psychologie mit einem ökopsychologischen Ansatz herauszukommen,

welcher Mensch-Umwelt-Einheiten zu seinem Gegenstand erhebt (Lang

1988 a und c).

Demgemäss ist zu erwägen, dass die Verhaltensbedingungen

weder als Stimulation noch als Interpretation ausreichend begriffen

werden, sondern stets externe und interne Komponenten kombinieren. So

wird unwichtig, ob wir diese Bedingungen innerhalb der psychischen

Organisation oder ausserhalb lokalisieren. Wenn wir den Gedanken des

Funktionskreises (von Uexküll und Kriszat 1934) ernstnehmen,

sollten insbesondere auch jene Verhaltensbedingungen interessieren,

welche wir Menschen selber hergestellt haben: das ist, im weiten Sinn

verstanden, die Kultur (Boesch 1980). Das Gebaute nimmt da sicher

einen prominenten Platz ein, sowohl infolge seines

kulturgeschichtlich frühen Ursprungs wie auch seiner

ubiquitären Wirkung. Die Überlegung gilt jedoch in analoger

Weise für alles Gestaltete, seien es die Dinge des Alltags, sei

es die Kunst oder Kultur im engeren Sinn (vgl. Csikszentmihalyi &

Rochberg-Halton 1981).

Solche Überlegungen führten uns zum Versuch, das Gebaute

und das Gestaltete als eine externale Erkenntnis- und

Handlungsstruktur zu begreifen, in welcher ähnlich wie beim

Genom und beim Individualgedächtnis eine Erfahrungsgeschichte

nicht nur "niedergeschrieben" wird, sondern sich jederzeit im Erleben

und Verhalten generativ geltend machen kann und also stets wieder zu

etwas führt. Gebautes und Gestaltetes ist zumeist nicht nur viel

dauerhafter als das Individualgedächtnis, das wir im Kopf haben;

es ist auch stets mehreren Menschen gemeinsam, ist also wie das

Geschriebene ein kollektives oder soziales Zeichensystem oder ein

Code.

Nach allem, was wir bisher über die Bedeutung gebauter

Strukturen für das menschliche Dasein wissen, ist nicht zu

übersehen, dass diese Wechselbezüge zwischen Mensch und

physischer Umwelt ähnlich wie die nichtverbale Interaktion im

Sozialbezug sehr urtümlich sind und im bewussten Erleben nur

äusserst spärlich und meistens verzerrt einen Niederschlag

finden. Es besteht also eine Aufgabe für die

(Umwelt-)Psychologie, die Bedeutung und die Leistungen dieses

überindividuellen Aktiv-Gedächtnisses aufzuzeigen und seine

Bedingungen, sein Werden und seine Wirkungen wissenschaftlich zu

rekonstruieren. M.a.W. wir zielen auf eine Formulierung einer

"Grammatik" oder Semiotik des Bauens und des Umgangs mit Gebautem.

Auch im Wohnen und in andern Tätigkeiten im Gebauten und um das

Gebaute herum manifestiert sich diese "Sprache". Derzeit

verfügen wir nur über Fragmente zu solcher Semiotik in

ihren signifikativen und kommunikativen Aspekten (Broadbent et al.

1980; Eco 1976).

Wie wir aus den verschiedenen Theorien der Sprache und anderer

Codiersysteme wissen, lassen sich immer wieder drei Leistungen von

Zeichensystemen mehr oder weniger deutlich voneinander unterscheiden

(wir verwenden mit Absicht eine ungebundene Terminologie, weil

schärfere oder weitergehende Differenzierungen bestimmter

Ansätze, etwa der Sprechakttheorie, hier nicht verfolgt werden

können): (a) die Zeichen legen etwas dar oder

repräsentieren etwas für jemanden; (b) die Zeichen

drücken für jemanden etwas aus oder machen jemanden auf

etwas aufmerksam; (c) die Zeichen veranlassen jemanden zu etwas oder

bewirken bei jemandem etwas. Das gilt auch für Gebautes; doch

dürfte in unserem Zusammenhang die zweite und vor allem die

dritte Leistung von besonderem Interesse sein. So reflektiert oder

repräsentiert eine zwischen zwei Gruppen gebaute Mauer die

Zweiteilung eines Ganzen; wichtiger ist sie aber als ein Aufweiser

von Trennung und Zugehörigkeit für alle Beteiligten; und

sie bestimmt räumliches und soziales Verhalten sowohl der

Hiesigen wie der Jenseitigen, indem sie diese zugleich zueinander

attrahiert und voneinander fernhält. Ähnliches liesse sich

von vielen Baugrundformen wie Tür, Podium, Nische usw. und

Objektklassen wie Kleider, Werkzeuge, Fahrzeuge usw. aufzeigen.

Was leistet das Bauen für das Wohnen der

Menschen?

Versuchen wir nun, solche generellen Bedeutungen des Gebauten, die

zu den spezifischen Nützlichkeiten des "Was man damit machen

kann" stets unvermeidbar hinzukommen, auf den Wohnbereich zu

übertragen. Wie schon angedeutet dienen der geläufigen

Architekturtheorie Wohnbauten der Erfüllung spezifischer

Bedürfnisse, etwa zur Erholung, zur Ernährung, zur Hygiene,

zur Geselligkeit, zur Aufbewahrung von Besitz usw.; dazu kommen

gewisse ästhetische, logistische und ökonomische

Erfordernisse. Aus psychologischer Sicht ist Gebautes ein Träger

psychischer und sozialer Strukturen und Prozesse ähnlich wie das

Genom ein Träger einer organismischen Form und das

Gedächtnis ein Träger einer psychischen Organisation ist.

In zwei Bereichen scheint Gebautes von besonderer Bedeutung zu sein:

dem der Entwicklung (vgl. Lang 1981 und 1988 b) und dem der sozialen

Bezüge. Letztere sind in unserem Zusammenhang von besonderem

Interesse. Wie schon in Beispielen angedeutet, ist ein wesentliches

Element des Bauens das Aus- und Eingrenzen. Das unmittelbare Ergebnis

des Bauens ist strukturierter Raum; seine psychosoziale Bedeutung hat

demnach mit dem Einbinden und Aussondern von Menschen, Individuen und

Gruppen zu tun. Mit andern Worten, gebaute Strukturen sind kulturelle

Regulatoren der Autonomie und der Integration von Individuen und

Gruppen in die umgebende (soziale) Welt.

Autonomie und Integration

Mit diesem Begriffspaar sei ein Rahmenkonstrukt in Form einer

grundlegenden, wertneutralen Polarität menschlicher Existenz

gekennzeichnet. Denn Autonomie oder Integration können unter

realen Bedingungen menschlichen Lebens niemals je zur Gänze

verwirklicht werden, ohne dass gerade auch die Existenz aufs Spiel

gesetzt wird. Damit wird auch deutlich, dass jede Wertung für

oder gegen den einen oder den anderen Pol allenfalls

vorübergehenden Charakter haben kann. In dieser Hinsicht

bezeichnen wir das Rahmenkonstrukt als wertneutral; nicht zu

verkennen aber ist, dass das Konstrukt nicht in einem beliebigen

Menschenbild denkbar wäre und mithin auf dieser Ebene auch

wertbehaftet ist.

Nun ist das Rahmenkonstrukt mit Inhalten anzureichern derart, dass

Gebautes in seiner regulatorischen Rolle in konkreten

Mensch-Umwelt-Transaktionen erfasst werden kann. Erwünscht ist

auch die Einbettung solcher Konkretisationen in bewährte

psychologische Konstrukte. Aufgrund theoretischer Erwägungen und

eines mannigfaltigen empirischen Materials aus einer langen Reihe von

Diplomarbeiten glauben wir, alle wesentlichen Aspekte der

Wohntätigkeit, die über das rein funktionale hinausgehen,

in drei Konzepten begrifflich fassen zu können. Methodisch

gesehen handelt es sich um Heuristiken der Forschung. Sie zielen

darauf ab, die Art und Weise des Umgangs von Menschen mit der

physischen Umwelt wie ebenso der physischen Welt mit den Menschen

ökologisch, dh in ihrer psychosozialen Bedeutung, zu erfassen

und in allgemeinere psychologische Theorien einzubinden.

Die drei Konzepte betreffen (a) die aktuelle

Befindlichkeitsregulierung des Individuums für sich

(Aktivation), (b) die längerfristige Existenzregulation im

Hinblick auf die personale und soziale Identität (Entwicklung)

und (c) die soziale Bezugsregulation (Interaktion).

Aktivationskonzept

Mit "Aktivation" beziehen wir uns auf die gleichnamigen

Konzeptionen von Motivation und Persönlichkeit, welche die

Vorstellung eines selbstregulativen und zustandsoptimierenden

Gesamtsystems von miteinander in Wechselwirkung stehenden Teilen

evoziert. Jede Wohntätigkeit (wie natürlich jede

Tätigkeit überhaupt) stützt oder verändert das

aktuelle Aktivationsniveau einer Person. Indem der Wohnende eine je

bestimmte Umgebung auswählt und gestaltet, wirken von dieser

durch ihre kollativen Eigenschaften, dh durch ihren

Komplexitätsgrad, ihre (In)kongruenzen, ihre

Aufforderungscharaktere usw., stimulierende bzw.

erregungsdämpfende Einflüsse auf den Aktor zurück.

Wohnen ist in dieser Hinsicht besonders bedeutsam, weil es mehr als

die meisten andern Tätigkeiten ein relativ hohes Mass an

Eigenbestimmtheit bietet, und zwar sowohl bei der je aktuellen

Auswahl der Situation aus einem verfügbaren Spektrum

unterschiedlich erregender oder dämpfender Umgebungen (zB Ruhe-

oder Aktivbereiche in einem Zimmer, unterschiedlich gestaltete

Zimmer, Orientierung nach Strasse oder Hof, u.dgl.), wie auch bei der

für kürzere oder längere Zeit das Leben bestimmenden

Gestaltung der Wohnumgebung durch das Individuum oder die kleine

Gruppe, insbesondere die Familie. Durch die Auswahl und Anordnung der

Dinge, die das Innere einer Wohnung prägen, aber auch durch die

Eigenschaften der baulichen Strukturen wie zB Grösse der

Räume, Massivität der Wände, Grösse der Fenster

u.dgl., wird ein äusserst komplexes Einflussfeld bestimmt, dem

kein Mensch entgehen kann. Durch seine relative Beständigkeit

übt es im wesentlichen einen stabilisierenden Einfluss auf die

darin lebenden Personen aus -- man spricht ja von der Wohnung als

Heim und Heimat --, und es ist doch zugleich immer ein Feld von

Anregungen und Aufforderungen: das Haus als Mikrokosmos.

Entwicklungskonzept

Im letztgenannten Beispiel wird schon deutlich, dass die im

Wohnbereich thematisierte Mensch-Umwelt-Einheit nur verstanden werden

kann, wenn man die wechselseitigen Beeinflussungen zwischen Mensch

und Umwelt über längere Zeiträume verfolgt. Indem das

Gebaute in der Regel zeitlich länger erstreckt ist als die

zugehörigen menschlichen Tätigkeiten -- ein Haus

überdauert Generationen, eine Stadt Kulturen, eine

Zimmereinrichtung Lebensphasen, wenn nicht immer in ihrer stofflichen

Substanz so doch in ihrer charakteristischen Form -- , ergibt sich

eine eigenartige, weit über die Zustandsregulation

hinausreichende Dialektik zwischen Mensch und Welt, die wir im

Entwicklungskonzept einzufangen versuchen (vgl. auch Lang 1988 b).

Insofern so zwischen einem Menschen und Weltteilen eine Spannung

entsteht, welche über das aktuelle Auswählen oder Gestalten

hinaus zu späteren Zeitpunkten auf den Menschen

zurückwirkt, sprechen wir von Selbstpflege oder Kultivation; der

Besitz von -- und das heisst im wesentlichen die Verfügbarkeit

über -- Haus und Dingen erhält so eine

(entwicklungs)psychologische Bedeutung von einer Tragweite, wie sie

bisher kaum thematisiert worden ist (vgl. auch Cszikszentmihalyi

& Rochberg-Halton 1981); denn Entwicklung ist nur aus dem

Verhältnis von zwei relativ voneinander unabhängigen

Entitäten zu verstehen. Anderseits ist durch den sozialen

Charakter von Haus und Dingen -- insbesondere durch die abgestufte

Zugänglichkeit der sogenannten Privatsphäre eines

Individuums oder einer Kleingruppe -- das kommunikative Geschehen

zwischen Individuen, zwischen Individuum und Gruppe und zwischen

Gruppen massiv erweitert: wir sprechen hier aus psychologischer

Perspektive zunächst von Selbstdarstellung, die aber

natürlich sozialpsychologisch und soziologisch in

Reziprozität gesehen werden muss. Besitz -- wiederum von

Gebautem und von Dingen -- schweisst nicht nur Familien und Sippen

über weite Zeiten und Räume zusammen, sondern ist auch ein

wesentlicher Träger des konkreten sozialen Geschehens in der

alltäglichen Auseinandersetzung. In welchem Ausmass in den

industrialisierten Gesellschaften Machtausübung den Umweg

über die Gestaltungs- und Verfügungsgewalt über Dinge

(und Häuser) genommen hat, ist bisher von der Psychologie

weitgehend übersehen worden. Ist bei der Selbstpflege der

repräsentative Aspekt der externalen Erkenntnis- und

Handlungsstruktur angesprochen, so bestimmt das Gestaltete bei der

Selbstdarstellung in erster Linie durch expressive und appellative

Momente den Grad der realisierten Autonomie und Integration.

Interaktionskonzept

Das dritte Konzept thematisiert demgemäss stärker den

sozialen Prozess und Bezug. Psychologisch nimmt es die wichtigen

umweltpsychologischen Themen der Privatheit und der

Territorialität auf. Diese und weitere verwandte Themen wie

Proxemics, halböffentlicher Raum, Soziopetalität und

-fugalität u.ä. sind mit dem Nachteil behaftet, dass sie

phänomenklassifizierend entstanden und daher nur schwer auf ein

gemeinsames Prinzip zu generalisieren sind. Im umweltpsychologischen

Interaktionskonzept wird die Rolle des Gestalteten und Gebauten

für die Definition und die Veränderung des

zwischenmenschlichen Bezuges untersucht. Die in den genannten

Themenbereichen eingefangenen Phänomene werden als Resultanten

von Regulationsprozessen betrachtet, in denen Raum und Objekte als

Bestandteile der externalen Erkenntnis- und Handlungsstruktur soziale

Interaktionen und Bezüge tragen. Wiederum hat sich die

Psychologie langezeit durch die Beschränkung auf Interaktionen

zwischen Menschen blindgemacht für sehr wesentliche Dimensionen

des Zusammenlebens, die bei der Analyse von Mensch-Umwelt-Einheiten

sichtbar werden.

Beispielhaft für ein ökopsychologisches Verständnis

des Sozialbezugs scheinen uns die Studien von Baum und Valins (1977

u. später). In verschiedenen Untersuchungen in

Studentenwohnheimen haben die Autoren nachgewiesen, dass nach

Zufallszuteilung zu unterschiedlichen Wohnsituationen in wenigen

Wochen völlig unterschiedliches Sozialverhalten zu beobachten

ist. Das Wohnen in zentral orientierten Strukturen mit

familienähnlichen Wohngruppen führt zu sozial

interessierten, das Wohnen in linear angeordneten Zimmerfluchten mit

homogenisierenden Grossgruppen hingegen zu sozial defensiven,

interaktionsscheuen, tendenziell misstrauischen Haltungen. Diese

unterschiedlichen Haltungen werden im Alltagsverhalten manifest, und

zwar weit über die Wohnsituation hinaus.

In welchem Ausmass räumliche und materielle Gegebenheiten

insgesamt soziale Bezüge und Prozesse tragen und bestimmen,

braucht hier nicht weiter ausgeführt werden.

Im Rahmen des Interaktionskonzeptes kommt das Inhaltliche der

Autonomie-Integrations-Regulation am direktesten zum Ausdruck;

Voraussetzung dazu ist ein Lebewesen, welches gegen

Ausseneinflüsse in gebührendem Mass und Wechsel sich sowohl

abschirmen wie auf sie eingehen kann (Aktivationskonzept) und welches

mit Veränderungen der Welt sowohl mitgehen wie in Abhebung von

ihr es selbst bleiben kann (Entwicklungskonzept).

Top of Page

Untersuchungen

im Altersheim

Die hier nur in groben Zügen vermittelte psychologische

Wohntheorie ist zur Hauptsache in bezug auf das Wohnen von Familien

entwickelt worden. Sie lässt sich in mancherlei Hinsicht auf

Wohnen in Institutionen anwenden.

Umwelt und Wohnen im Alter

Während sich in den letzten Jahrzehnten eine facettenreiche

Alterspsychologie herausgebildet hat, ist das Thema des Umweltbezugs

der Betagten zwar nicht gerade vernachlässigt worden (Lawton

1980, Carp 1987); doch nur wenige Arbeiten haben sich spezifisch mit

der institutionellen Wohnsituation von Betagten (Baltes et al. 1983,

Saup 1985 und 1986/7) oder Pflegebedürftigen (Welter 1983)

befasst. Im ganzen vermittelt diese Literatur den Eindruck, dass

Altersheimbau- und -betrieb den Charakter einer Problemlösung

angenommen haben, nämlich als das Bereitstellen einer (relativ

umfassenden) "Prothese" verstanden wird. Die gerontopsychologische

Diskussion dreht sich in diesem Bereich überwiegend um die auch

aus der Arbeitspsychologie bekannte Kontroverse bezüglich

Kongruenz -- soll die Betagtenumwelt den beschränkten

Kompetenzen des Betagten entgegenkommen? -- vs. Komplementarität

-- soll die Umwelt die Defizite der Betagten so weit wie möglich

aufzuheben versuchen? Sehr viel ist dabei die Rede von

"Bedürfnissen" der Betagten; diese werden selten expliziert,

aber (siehe unten) fast stets normativ impliziert. Dass diese Sichten

ihre Begründung im gesamten institutionellen Netz

arbeitsteiliger Gesellschafts- und Einflusstrukturen haben, kann hier

ebenfalls nur angedeutet werden. Für uns wichtig geworden ist

jedoch die Feststellung fehlender "Distanz" aller Beteiligten -- der

Planer, Architekten, Betreuer, Betagten und Angehörigen -- zum

Gebauten; während gewisse Dysfunktionalitäten für den

Betrieb meist verhältnismässig rasch erkannt und in der

Architekturentwicklung der letzten Jahre in hohem Masse behoben

worden sind, fehlt den meisten der Blick und fehlen Begriffe für

die psychologische Bedeutung des Gebauten für die Betagten und

die übrigen Beteiligten.

Wir beschreiben nachfolgend, ohne auf die vorliegende Literatur

weiter eingehen zu können, unsere unter den Leitlinien der oben

skizzierten wohnpsychologischen Heuristik durchgeführten Studien

in einem Betagtenheim einer Berner Vorortgemeinde (Details in

Bühlmann & Oberli 1987). Auch auf die Diskussion

methodischer Probleme, etwa die interessante Frage des

Verhältnisses von Beobachtungsdaten und verbal vermittelten

Befunden, können wir nicht eintreten.

Das Altersheim Aespliz: Zugangsweisen und

Befunde

Das Altersheim Aespliz ist ein "Norm"-Heim entsprechend den

Richtlinien der kantonalbernischen Fürsorgedirektion und des

Bundesamtes für Sozialversicherungen. Es wird getragen von zwei

politischen Gemeinden. In der Nähe eines Gemeindezentrums

gelegen umfasst es neben einem Stützpunkt der

Gemeindekrankenpflege und einer Wohnung für das Heimleiterpaar

42 Betagtenzimmer und die erforderlichen Betriebseinrichtungen. In

den Wettbewerbsunterlagen wird postuliert, dass das Heim "den

wesentlichen Lebens- und Gesundheitsbedürfnisse der Betagten"

entsprechen soll; es "soll ein wohnliches Zuhause bieten, die

Erhaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten und

die Beibehaltung eines angemessenen Teils an individueller

Lebensgestaltung ermöglichen." Zusätzlich wird Wert auf

"Wirtschaftlichkeit" und "rationellen Betrieb" sowie auf einen "hohen

Grad an Nutzungsneutralität" gelegt, da sich "die

Bedürfnisse in der Altersfürsorge über längere

Zeit kaum genau festlegen" lassen.

__________________________

Abbildung 1 etwa hier

__________________________

Die Wohnräume für die Betagten liegen auf drei

Geschossen; sie sind mit den Gemeinschaftsräumen auf dem

mittleren Hauptgeschoss um einen Innenhof gruppiert. Wie dem

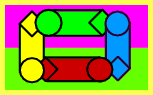

Grundriss des Hauptgeschosses in Abbildung 1 zu entnehmen ist, bilden

je 7 Zimmer mit einem Gruppenraum eine Wohngruppe. Unsere

Untersuchungen richteten sich mit drei Methoden zur Hauptsache auf

den heimintern-öffentlichen Bereich, dh den Eingangs- und

Aufenthaltsbereich und die Korridore und Gruppenräume; in einer

Wohngruppe wurden zudem die Zimmermöblierungen aufgenommen und

ausführliche Gespräche über die Lebenssituation

geführt.

Verhaltenskartographie: was tun die Betagten wann und wo und

mit wem?

Mit dem nachgerade "klassischen" Verfahren der

Verhaltenskartographie untersuchten wir die innerhalb der

Heimöffentlichkeit stattfindenden Tätigkeiten nach ihrer

räumlichen und zeitlichen Verteilung und in ihren sozialen

Bezügen. Die zu insgesamt 406 Zeitpunkten während zweier

Wochen erhobenen 7336 Beobachtungen wurden 14 Inhaltskategorien

zugeteilt und nach den verschiedensten Gesichtspunkten analysiert.

Sie ergeben ein reichhaltiges, wenngleich gewiss nicht umfassendes

Bild des Alltags im Altersheim.

Statt hier einige der vielen Einzelergebnisse unzulänglich

darzustellen, beschreiben wir auf der Interpretationsebene unsere

zusammenfassende Einsicht, welche die Studie mit vielen Indizien

nahelegt: nämlich dass die mit ganz beträchtlichem

materiellem und ideellem Aufwand entworfenen und ausgestatteten

heimintern-öffentlichen Bereiche nur wenig spontan und ihrer

Intention entsprechend zur Interaktion genutzt werden. Die

heiminterne "Öffentlichkeit" ist weitgehend durch

institutionalisierte, vom strukturierten Tagesablauf bestimmte

Tätigkeiten gekennzeichnet.

Etwas pauschalisierend ausgedrückt lässt sich den

Ergebnissen entnehmen, dass die Gemeinschaftsräume im Bereich

der Eingangszone mit Ausnahme der Cafeteria von den Betagten

vorwiegend zum Essen und zum Besuch von Veranstaltungen aufgesucht

werden; zu den übrigen Zeiten stehen sie nahezu leer bzw. dienen

als Arbeitsort des Personals. Die Gruppenräume -- konzeptuell

ebenfalls als interaktionsfördernd intendiert -- lassen sich mit

einer Ausnahme (vgl. unten im Abschnitt "Gruppenraum oder Korridor?")

in ihrem Tätigkeitsprofil kaum von den Korridoren unterscheiden;

dh sie erfüllen eigentlich ihre soziale Aufgabe ebenfalls nicht.

Selbstinitiierte, über das gegenseitige Beobachten und den

unumgänglichen Austausch von Höflichkeiten und

gelegentliche Spannungsäusserungen hinausgehende Interaktion

zwischen den Bewohnern findet praktisch nicht statt. Wenn Wohnen eine

soziale Tätigkeit ist, welche den Einzelnen zugleich in einer

physisch-symbolischen Heimat verankert und in eine Bezugsgruppe

einbindet, so findet dies im Betagtenheim nur rudimentär statt

oder ist allenfalls auf das Einzelzimmer zurückverlegt. In

dieser Hinsicht unterscheidet sich Wohnen in der Institution vom

Wohnen im grossen Wohnblock nur unwesentlich (vgl. Lang 1982 a und b,

Baltisberger 1984). Statistisch gesehen wohnen die Betagten in den

neueren Heimen mehrheitlich allein; in der gesamten Bevölkerung

der schweizerischen "Gross"-Städte sind es gemäss

Volkszählung 1988 44%.

Diese summarischen Aussagen müssen als vorläufig und im

Sinne von Fragen an die gängigen fürsorgerischen und

architektonischen Konzeptionen betrachtet werden. Sollten sich die

Feststellungen in weiteren Untersuchungen bestätigen lassen --

wie es dem gefühlsmässigen Eindruck des regelmässigen

Altersheimbesuchers entspricht --, so wäre zumindest angezeigt,

diesbezügliche Planungskonzepte zu überprüfen. Wenn

Einsamkeit und Vereinsamung das grosse psychosoziale Problem der

kommenden Jahrzehnte ist -- und viele Indizien sprechen dafür

--, dann ist die These zu verfolgen, es sei uns bisher nicht

gelungen, durch Bauen präventiv oder gar kompensatorisch zu

wirken. Beim jetzigen Kenntnisstand (vgl. etwa Seamon & Mugerauer

1985, Stokols & Altman 1987) sind wir dezidiert der Meinung, dies

widerlege nicht das umweltpsychologische Credo der Bedeutung des

Gebauten für den Menschen, sondern zeuge vielmehr für ein

mangelhaftes Verständnis dieser Bedeutung.

Spurensicherung: wie ist der Dialog der Betagten mit ihrer

physischen Umwelt?

Während unsere verhaltenskartographische Studie unter der

Ägide des Interaktionskonzepts durchgeführt wurde, suchten

wir uns mit einem zweiten Ansatz gewissen Aspekten des

Entwicklungskonzeptes anzunähern. Als Gegenthese zum Diktum:

Fertige Häuser machen manchmal die Menschen fertig, wäre zu

zeigen, dass in stetigem Wandel befindliche Bauten die

Lebensqualität ihrer Bewohner fördern. Sind Betagte nur

noch an den stabilisierenden Wirkungen ihrer Umgebung interessiert,

oder treten sie in einen Dialog mit ihrer Alltagsumwelt?

Vorausgesetzt natürlich, die Rahmenbedingungen des Heimlebens

gestatten überhaupt Akte der Selbstpflege und besonders der

Selbstdarstellung im gestalterischen Medium.

Im Laufe eines halben Jahres haben wir im gesamten

intern-öffentlichen Bereich des Heimes jede Woche eine

Bestandesaufnahme der räumlich-gestalterischen Variationen

vorgenommen. Alle Veränderungen und ebenfalls ihre

Rücknahmen wurden erfasst und nach den Kategorien: Dekorationen,

Hauswirtschaft, Information und Unterhaltung, Mobiliar, analysiert.

Dieses Verfahren der "Spurensicherung" wurde von den Autoren

anlässlich dieser Untersuchung entwickelt. Auch hier müssen

wir uns auf globale Befunde beschränken.

Im Untersuchungshalbjahr (mit Beginn kurz nach Bezug des neuen

Heimes) wurden insgesamt 1288 solche Veränderungen festgestellt,

je etwas über 500 in den Bereichen Mobiliar und Dekoration und

je etwas über 100 in den Bereichen Hauswirtschaft und

Information/Unterhaltung. Beeindruckend ist die Tatsache, dass

insgesamt 77% dieser Veränderungen wieder rückgängig

gemacht wurden, Möbel also beispielsweise nur vorübergehend

verschoben wurden. Bis zu einem gewissen Grad nutzen mithin die

Bewohner die Möglichkeit der Personalisierung ihrer Umgebung:

Dies kommt auch darin zum Ausdruck, dass bezüglich der

Häufigkeit von Veränderungen deutlich drei Zonen

unterschieden werden können: relativ am meisten in den Bereichen

vor den privaten Zimmern; etwas weniger in jenen öffentlichen

Räumen, die zu Dienstleistungen für alle Bewohner genutzt

werden (zB Cafeteria, Sitzgruppe); kaum Veränderungen findet man

in den Korridoren, Vorplätzen und Treppenhäusern.

Während die Veränderungen in der mittleren Gruppe zum

grössten Teil vom Personal ausgehen, findet sich in den sog.

Gruppenräumen, also den ausgeweiteten Korridoren oder "Dielen"

vor den Privatzimmertüren, ein gewissees Ausmass an

Selbstdarstellung mittels Dingen (Bilder, Pflanzen). Diese

"verdinglichte" Interaktion ist bemerkenswert, weil mit einer

Ausnahme das Angebot dieser Räume praktisch nicht für

persönliche Interaktionen angenommen worden ist.

Es beeindruckt also eher die "Widerständigkeit" des Gebauten

gegen Veränderung. Die Gründe dafür liegen im

konkreten Fall wohl weniger bei Einwänden von Personal und

Architekten gegen Zufügungen, welche die "Pflegeleichtigkeit"

vermindern oder die Ästhetik beeinträchtigen könnten.

Wichtiger scheint, dass es sich bei unserem Betagtenheim um eine

modern-postmoderne Architektur von hoher, bis ins Mobiliar

durchgezogener ästhetischer Qualität handelt, in der

"Fremdkörper" im Prinzip stören. Dies scheinen sich die

Bewohner ein Stück weit in einer Art Handlungs-Selbstzensur zu

eigen gemacht zu haben. Bauherr und Architekt haben ihren Einfluss

auf das Leben der Bewohner in der Architektur instrumentalisiert oder

verdinglicht.

Gesprächs- und Möblierungs-Studie: wie deuten und

definieren die Betagten ihren Umweltbezug?

In einer dritten Untersuchung gingen wir vor allem der Frage des

Verhältnisses von Privatbereich und heimintern-öffentlichem

Bereich nach. Man könnte die Frage auch im Rahmen des

Aktivationskonzeptes formulieren: welche Möglichkeiten der

Aktivationsregulierung bleiben den betagten Heimbewohnern. Dazu

setzten wir ein kombiniertes Verfahren der Aufnahme der

Zimmermöblierung und der Intensivbefragung zum Umzug und zur

Wohnsituation in Anlehnung an einen Frageraster ein. Die Autoren

hatten in einer Rolle als Umzugs- und Einrichtungsvolontäre das

Vertrauen der Bewohner gewonnen, so dass sich das damit verbundene

Eindringen in die Privatsphäre im Rahmen der Gegenseitigkeit

verantworten liess. Aus den reichhaltigen Befunden vermitteln wir

hier einen Eindruck mithilfe eines Fallberichts und einer Diskussion

der Problematik der Zimmergrundrisse.

Ein Fallbericht zur Bedeutung von Wohnstrukturen: Einem

85-jährigen Bekannten eines der Autoren war nach langer Ehe in

einem 3-Zimmerhaushalt die Ehefrau gestorben; ein

Krankenhausaufenthalt mit nachfolgender Pflegebedürftigkeit und

die Kündigung der Wohnung unmittelbar nach dem Todesfall liessen

als einzige Lösung einen Einzug in ein Betagten-Pflegeheim

zu.

"Im Vergleich zum Jahr vor dem Todesfall, wo ich regelmässig

trotz der engen Verhältnisse mit einem traditionellen

"Tee-Ritual" (Polstergruppe, weisses Tischtuch,

Sonntagsporzellangedeck, Kuchen) empfangen worden war, berichte ich

hier von meinem ersten Besuch im Pflegeheim: Der Besuch freute ihn

sehr; doch schien er zugleich sehr unglücklich und

vollständig "verloren" zu sein. In seinem Zimmer stand das Bett,

ein Nachttischchen, ein Stuhl, ein Kleiderschrank, ein kleiner

Salontisch und ein Polstersessel. Er wusste gar nicht, wie er hier

Besuch empfangen konnte. Ich musste im Polstersessel Platz nehmen. Es

war das einzige Möbelstück, das ihm von der alten Wohnung

übriggeblieben war. Weil er bei der Auflösung des Haushalts

nicht dabeigewesen war und niemand an ihn dachte, wurde nichts

gerettet, was ihm lieb gewesen war. Dieser Sessel erinnerte ihn (und

mich) wenigstens im weitesten Sinne an die früheren

Besuchssituationen. Im Gespräch beklagte er sich, wie er nicht

nur seine Frau verloren habe, sondern eigentlich alles: seine

Möbel, seine Dinge, und auch seine Freunde. Er würde gerne

wieder seine Bekannten zum Tee oder Wein einladen, aber dies sei

jetzt ja nicht mehr möglich; erstens habe er keinen Platz,

zweitens habe er keine Möbel, und drittens stehe das Bett im

gleichen Raum. Als vom Heimpersonal der "obligatorische" Tee serviert

wurde, wollte er, dass wir ihn in einer kleinen Aufenthaltsecke

draussen auf dem Korridor tranken; zwar schäme er sich, aber das

sei doch noch besser als drinnen; seiner Lebtag habe er nie mit einem

Besuch den Tee im Schlafzimmer getrunken. Er wolle niemanden mehr

treffen, sonst müsse er sagen, wie er wohne; aber er wohne ja

gar nicht mehr, er vegetiere nur noch dahin..."

____________________________

Abbildung 2 ungefähr hier

____________________________

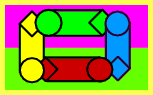

Zimmergrundrisse: In Abbildung 2 geben wir zwei typische

Zimmergrundrisse mit den von den Bewohnern vorgenommenen

Möblierungen wieder, wie sie meist gemeinsam mit

Angehörigen und Heimleitung im voraus massgerecht geplant worden

sind. Ausser dem (obligatorischen) Bett, dem fakultativen Heimschrank

und einer Etagère (einem halbhohen Gestell) sind die

Möbel aus dem Privatbesitz der Bewohner. Eingangs- und

Schlafzonen sind von uns eingetragen.

In allen von uns untersuchten Möblierungsgrundrissen kommt

das Bestreben der Bewohner zum Ausdruck, in ihrem Privatzimmer drei

Zonen zu schaffen, um darin, so gut wie es halt geht, die

frühere Unterteilung ihrer Wohnung in Schlafzimmer, Wohnzimmer

und Eingangsbereich aufrechtzuerhalten. Wie die beiden Beispiele

zeigen, gelingt meistens eine einigermassen befriedigende Lösung

der Wohnzone. Zwar ist sie für die vielen Stunden das

Alleinseins überdimensioniert; doch ist sie in den meisten

Fällen unentbehrlich für die Besuche der Angehörigen;

die typischen Polstergruppen- und Esstischanordnungen dürften

auch ein Stück Kontinuität aus der alten Wohnung tragen

helfen.

Trotz der verhältnismässig grossen Grundfläche (ca.

25 m2; dazu kommen noch je etwa 4 m2 Nassraum und Balkon) gelingt die

Realisierung einer eigentlichen Schlafzone und einer Eingangszone in

den rechteckigen Räumen nicht. Im rechten, typischen Beispiel

scheint die Trennung von Wohn- und Schlafzone durch die ins Zimmer

herausragende Etagère einigermassen geglückt; die Folge

ist jedoch, dass ein von aussen Hereinkommender direkt ins

"Schlafzimmer" treten muss. Was für einen Spitalaufenthalt

angehen mag, wird beim Daueraufenthalt zu einer Belastung, auf die

der Bewohner typischerweise mit einer Erhöhung der Schwelle

zwischen Privatbereich und Heimöffentlichkeit antwortet; m.a.W.

die Zimmertür wird zu einer starken Barriere, welche wohl die

Besucher und das Heimpersonal gewissermassen ex officio

überschreiten dürfen, durch die andere Heimbewohner jedoch

nur ausnahmsweise zugelassen sind. Der öffentliche Charakter des

Korridor-Gruppenraums verstärkt vermutlich noch diese

psychologische Schwellenerhöhung. Im linken Beispiel anderseits

ist dank der seitlichen und nach aussen aufgehenden Eingangstür

eine rudimentäre Eingangszone mit einer Garderobe gelungen,

allerdings auf Kosten der Trennung zwischen Schlafen und Wohnen.

Ansätze zu besseren Lösungen fanden wir in den (hier nicht

dargestellten) Eckzimmern mit nicht-rechteckigen Grundrissen.

Top

of Page

Konstruktive

Architekturkritik vom Menschen aus

Im letzten Teil dieses Aufsatzes

möchten wir versuchen, unsere theoretischen Konzepte und die

unter deren Anleitung gewonnenen Erfahrungen im Sinne einer

konstruktiven Kritik nutzbar zu machen. Mit dem Ausdruck

"psychologische Architekturkritik" bezeichen wir eine

Beurteilungsweise, welche ein Gebäude oder eine Anlage und deren

reale Benutzer zusammen als eine Einheit betrachtet und deshalb die

Beurteilung auf eine Beschreibung und Deutung der vielfältigen

Wechselwirkungsprozesse zwischen dem Gebautem und den davon

betroffenen Menschen abstellt. Der Gegenstand psychologischer

Architekturkritik ist also nicht das Gebäude sondern sein

Gebrauch; nicht, was ein Haus ist, interessiert, sondern was Menschen

damit machen (können) und nicht machen (können), und was es

mit ihnen macht.

Unsere Überlegungen richten sich gewiss in erster Linie an

die reglementierenden und subventionierenden Behörden, an die

institutionellen Trägerschaften oder die planenden und

ausführenden Architekten und Ausstatter, ebensosehr aber auch an

die den Alltag bestimmenden Heimleiter und das Heimpersonal, und

nicht zuletzt an die Betagten selber und deren Bezugspersonen. Wir

gehen von der Feststellung aus, dass die Mehrzahl der uns

zugänglichen Betagten- und Pflegeheime einen ausserordentlich

hohen Qualitätsstandard in bau- und einrichtungstechnischer

Hinsicht realisieren und oft nur wenig Wünsche bezüglich

Funktionalität offen lassen. Dies sei durch die von uns betonten

psychosozialen Gesichtspunkt nicht in Frage gestellt; doch wäre

eine ausgewogenere Berücksichtigung der verschiedenen

Qualitätsebenen umso wünschenswerter, als

menschorientiertes Bauen und Wohnen oftmals weniger zusätzliche

Kosten verursacht als vor allem die Anwendung von vorhandenem Wissen

und etwas Phantasie erfordert.

Ein Rundgang mit Ausblicken

Auf dem beschränkten Raum können nur wenige Hinweise

gegeben werden. Wir greifen, indem wir einen hypothetischen Gang

durch ein Betagtenheim machen, eine Kette von Orten im Haus heraus,

an denen sich kritische Mensch-Haus-Bezüge manifestieren. Die

Darstellung ist zwangsweise verkürzt; methodisch verwertet sie

theoretisches, empirisches und anekdotisches Material. Den

Rückbezug auf die Wohntheorie können wir nur in Andeutungen

vollziehen.

Die Zimmertür

Wie im Abschnitt über die Gesprächs- und

Möblierungsstudie gezeigt wurde, scheinen die Architekten wie

die Heimbetreuer die Bedeutung der Zimmertür für den

Bewohner bei weitem zu unterschätzen; auch der typische Bewohner

selber ist nicht in der Lage, seinen Umgang mit der Türe zu

artikulieren, dh in der Tür mehr als eine Schliesseinrichtung zu

sehen. Es nützt also wenig, im heimintern-öffentlichen

Bereich viel Aufwand zu treiben mit der Absicht, soziale Prozesse zu

fördern, und gleichzeitig durch Zimmergrundriss und rein

"funktionale" Zimmertür zu bewirken, dass der Bewohner in der

Regel alles unternimmt, was eine schroffe Barierre zwischen innen und

aussen errichtet. Die Rationaliserung, der Betagte wünsche

eigentlich wenig neue Kontakte anzuküpfen, ist da oft allzu

rasch zur Hand; wenn man sie wirklich ernst nähme, müsste

man eigentlich auf Gemeinschaftsräume verzichten.

Gruppenraum oder Korridor?

Wie in der Verhaltenskartographiestudie dargelegt wurde,

funktionieren die rein architektonisch geglückt scheinenden

Gruppenräume mit vielleicht einer Ausnahme derzeit nicht.

Während in Ess-Saal und Cafeteria 73 % der täglich

beobachteten Tätigkeiten der Bewohner stattfinden (wie

erwähnt, überwiegend organisierte Tätigkeiten), ziehen

alle 5 Gruppenräume zusammen nur 7% der (spontanen)

Tätigkeiten auf sich; davon fallen mehr als die Hälfte der

beobachteten Tätigkeiten auf einen einzigen der 5

Gruppenräume, nämlich denjenigen im südwestlichen

Obergeschoss. Die Erklärung könnte darin gesucht werden,

dass sich hier zufällig eine Gruppen von Betagten gebildet hat,

die an gemeinsamem Spiel interessiert sind; es gibt aber zu denken,

dass dies der einzige Gruppenraum ist, welcher nicht gleichzeitig als

Durchgangskorridor für Personal oder Betagte zu irgendwelchen

Dienstleistungsbereichen dienen muss. Mit einem Gefühl der

Hemmung, in etwas Halbprivates einzudringen, begibt sich denn auch

der Heimbesucher und sogar ein Teil des Personals entsprechend selten

dorthin; die Personalisierung des Bereichs, speziell die bleibenden

Veränderungen, ist weitergehend als in den übrigen

Gruppenräumen. Wahrscheinlich liegen hier bedeutsame Bedingungen

für das Entstehen der geselligen Gruppenatmosphäre und

damit für die wenigstens minimale Nutzung des Raums.

Die Wohngruppe oder das Betagten-Management

Es wird zu Recht als eine Errungenschaft betrachtet, dass man von

den Schlafsälen oder Zimmerfluchten früherer Epochen zur

Idee der Wohngruppe von überschaubarer Grösse vorgestossen

ist. In der Tat ist ein "Gesetz der kleinen oder mittleren Zahl"

für viele psychosoziale Strukturen und Prozesse von

grösster Bedeutung. Man sollte sich aber nicht der Illusion

ergeben, in diesen "Gruppen" wären die Betagten eher in der

Lage, ihre persönliche Würde zu wahren und zugleich eine

intensivere soziale Integration zu verwirklichen. Wir können uns

anhand verschiedener anekdotischer Beobachtungen des Eindrucks nicht

erwehren, dass in den von uns besuchten -- durchwegs hervorragend

geführten -- Heimen der Umgang mit Idee und Realität der

"Gruppe" von weitgehend unanalysierten Annahmen ausgeht.

Vereinfachend gesagt scheint man anzunehmen, dass "Gruppe" immer

besser ist als Alleinsein, dass die grössere Gruppe besser ist

als die kleine, dass eine homogene Gruppe besser ist als eine

heterogene, dass eine lenkbare Grupe besser ist als eine

eigenständige u.dgl.m. So verständlich diese Annahmen aus

der Sicht der fürsorgerischen Aufgabenstellung erscheinen, so

sehr verdecken sie auch Widersprüche zwischen der baulich und

organisatorisch manifesten "Bevormundung" des Betagten und dem

expliziten Ziel, die Würde seiner Person zu achten, und das

heisst für uns u.a., seinen Regulationsansprüchen

bezüglich Integration und Autonomie gerecht zu werden.

Ess-Saal oder Gemeinschaftsraum?

Die im vorhergehenden Abschnitt angerissenen Fragen wurden erst im

Laufe unserer Untersuchungen erkennbar. Sie lassen sich beispielhaft

anhand einer Beobachtung in einem Pflegeheim erläutern. Wir

konnten dort zwei Stockwerke mit je ca. 24 pflegebedürftigen

Betagten vergleichen, die in Einer-, Zweier- und Viererzimmern leben.

Die beiden Stockwerke weisen mit einer Ausnahme den gleichen

Grundriss auf: im Stockwerk A gibt es einen gemeinsamen Aufenthalts-

und Essraum, im Stockwerk B an derselben Stelle zwei Patientenzimmer,

durch eine kleine Nische oder Diele mit dem Hauptkorridor verbunden.

Diese architektonische Differenz hat zur Folge, dass im Stockwerk A

alle Patienten täglich in den Ess-Saal gebracht, dort --

praktisch jeder für sich allein -- auf das Essen warten und nach

dem Essen wieder in ihre Zimmer zurückgebracht werden. Im

Stockwerk B hingegen mussten die Patienten -- zum Bedauern des

Pflegepersonals -- in ihren Zimmern essen; sie taten dies an kleinen

Tischen, allein, zu zweit oder zu viert. Die Bewohner im Stockwerk B

zeigten nun teilweise mehr spontane Kontakte untereinander als

diejenigen im Stockwerk A; in der kleinen Nische vor den beiden

zusätzlichen Zimmern hatte sich eine besonders intensive

Gemeinschaft der drei Bewohner ergeben, die über das Essen

hinaus bestand. Im ganzen machte uns das Stockwerk B den Eindruck von

relativ grösserer Selbständigkeit der Bewohner; im

Stockwerk A waren sie vermehrt auf Hilfe angewiesen. Wir betrachten

diese Unterschiede im psychosozialen Verhalten und Klima als eine

Sekundärfolge der architektonischen Unterschiede, welche teils

direkt, teils über den Umweg organisatorischer Momente

vergrösserte bzw. verkleinerte Regulations-Spielräume der

Aktivation und Interaktion mit sich bringen. Natürlich

können wir im konkreten Fall andere Faktoren nicht

ausschliessen. Immerhin wurden die Betagten nach dem Prinzip der

freiwerdenden Betten weitgehend zufällig zugeteilt; ob die

Haltung des Personals, insbesondere der über längere Zeit

die Abteilung bestimmenden leitenden Schwester, von aussen

mitgebracht oder ebenfalls durch die architektonischen Bedingungen

mitbestimmt worden ist, müssen wir offenlassen.

Top of

Page

Literatur

BALTES, Margret M.; BARON, E.M.; ORZECH, M.J. & LAGO, D.

(1983): Die Mikroökologie von Bewohnern und Personal: eine

Behavior-Mapping-Studie im Altenheim. Zeitschrift für

Gerontologie 16, 18-26.

BALTISBERGER, Ingrid (1984): Ältere Frauen in ihrem Quartier:

wie unterscheiden sich Gruss- und Hilfsverhalten älterer Frauen

in zwei unterschiedlich gebauten Quartieren voneinander?

Dipolomarbeit, Psychol. Inst. Univ. Bern.

BAUM, A. & VALINS, S. (1977): Architecture and social

behavior: psychological studies of social density. Hillsdale NJ,

Erlbaum.

BOESCH, Ernst E. (1980): Kultur und Handlung. Bern,

Huber.

BROADBENT, G.; BUNT, R. & LLORENS, T. (Eds. 1980): Meaning

and behaviour in the built environment. Chichester, Wiley.

BÜHLMANN, Kilian & LANG, Alfred (1984): Mir mache

Hüser -- was mache die Hüser mit üs? [Wir machen

Häuser -- was machen diese Häuser mit uns?] Videofilm

(12 Min.), Psychologisches Institut der Universität Bern.

BÜHLMANN, Kilian & OBERLI, Eric (1987): Das Altersheim

Aespliz - eine umweltpsychologische Architekturkritik. Diplomarbeit,

Psychol. Inst. Univ. Bern.

CARP, Frances M. (1987): Environment and aging. Pp. 329-360 in:

Stokols, D. & Altman, I. (Eds.): Handbook of environmental

psychology. Vol.I. New York, Wiley.

CSIKSZENTMIHALYI, M. & ROCHBERG-HALTON, E. (1981): The

meaning of things: domestic symbols and the self. New York,

Cambridge Univ. Press. (Dt. Übersetzung in Vorbereitung:

München, Psychologie-Verlags-Union.)

ECO, Umberto (1976): A theory of semiotics. Bloomington,

Indiana Univ.Press. (Dt.: Semiotik: Entwurf einer Theorie der

Zeichen. München, Fink, 1987.)

LANG, Alfred (1981): Vom Nachteil und Nutzen der

Gestaltpsychologie für eine Theorie der psychischen Entwicklung.

S. 154-173 in: Foppa, K. & Groner, R. (Eds.): Kognitive

Strukturen und Prozesse. Bern, Huber.

LANG, Alfred (1982 a): Die psychosoziale Bedeutung des Wohnens.

Kap. 22 in: Familienpolitik in der Schweiz. Bern, EDMZ,

62-72.

LANG, Alfred (1982 b): Besser wohnen - anders bauen.

Schweizerische Zeitschr.f. Gemeinnützigkeit 121 (4)

85-97.

LANG, Alfred (1985): Remarks and questions concerning ecological

boundaries in mentality and language. Pp. 107-114 in: SEILER H.J.

& BRETTSCHNEIDER G. (Eds.): Language invariants and mental

operations. Tübingen, Narr.

LANG, Alfred (1988 a, im Druck): Das Ökosystem Wohnen -

Familie und Wohnung. In: LÜSCHER, K. et al. (Eds.): Die

"postmoderne" Familie: familiale Strategien und Familienpolitik im

Übergang. Konstanz, Universitätsverlag.

LANG, Alfred (1988 b, im Druck): Die kopernikanische Wende steht

in der Psychologie noch aus! - Hinweise auf eine ökologische

Entwicklungspsychologie. Schweizerische Zeitschrift für

Psychologie 47 (2/3).

LANG, Alfred (1988 c, in Vorb.): The built as a regulator of

autonomy and integration: towards a theory of the dwelling activity.

Invited by Hiroshima Forum of Psychology.

LAWTON, M.P. (1980): Environment and aging. Monterey CA.,

Brooks & Cole.

RAPOPORT, Amos (1982): The meaning of the built environment - a

nonverbal communication approach. Beverly Hill, Sage.

SAUP, Winfried (1985): Zur Verbesserung der Wohnqualität in

Altenheimen; ein psychologischer Beitrag. Archiv für

Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, Nr. 4, 264-277.

SAUP, Winfried (1986/7): Lack of autonomy in old-age homes: a

stress and coping study. Journal of Housing for the Eldery 4

(1) 21-36.

SEAMON, David & MUGERAUER, Robert (Eds. 1985): Dwelling,

place and environment: towards a phenomenology of person and

world. Dordrecht, Nijhoff, 1985.

STOKOLS, Daniel & ALTMAN, Irwin (Eds. 1987)): Handbook of

Environmental Psychology. 2 Vols. New York, Wiley.

UEXKÜLL, Thure von & KRISZAT, Georg (1934):

Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen.

Frankfurt, Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1983.

WELTER, Rudolf (1983): Ökologische Aspekte zur Frage der

Rehabilitationsmöglichkeiten in Pflegeheimen. Zeitschrift

für Gerontologie 16, 2-6.

Top of

Page

Legenden zu den Abbildungen:

Abbildung 1: Grundriss des Hauptgeschosses. Die dunkler

schraffierte Fläche ist "privater", die heller schraffierte

"halböffentlicher" und "öffentlicher" Bereich. Um je einen

Gruppenraum sind 7 Einzelzimmer angeordnet. Auf den bepflanzten

Innenhof geht der Blick von allen Seiten durch grosse Glasscheiben.

Die dem ganzen Heim gemeinsamen Räume sind um den Eingang von

der Strasse her zusammengefasst.

Abbildung 2: Zwei Beispiele von Zimmergrundrissen und

-möblierungen mit von uns eingetragenen hypothetischen

Zonierungen. Links Mittelzimmer Süd, rechts Standardzimmer West.

Erläuterungen im Text.

Top of

Page